Die Atmosphäre in tropischen Regionen enthält viel Feuchtigkeit in Form von Wasserdampf. Infolgedessen sind Gewitter mit starken Niederschlägen weit verbreitet. Aber diese Gewitter bringen nicht nur viel Regen. Sie gehen oft mit starken, turbulenten Winden wie Sturmböen einher. Der Regen ist zwar wichtig, um das Ökosystem mit Wasser zu versorgen, aber auch die turbulenten Winde haben wichtige Auswirkungen. Ohne Turbulenzen gäbe es nur wenig oder gar keinen Austausch von Gasen und Partikeln zwischen dem Kronendach des Waldes und der darüber liegenden Atmosphäre sowie zwischen den verschiedenen atmosphärischen Schichten. Dies ist wichtig für den CO2-Austausch und die Transpiration der Pflanzen, aber auch für die Struktur des Waldes. Infolgedessen werden Wolkenbildung und Niederschlag sowie die Pflanzenproduktivität und schließlich die Nahrungsmittelproduktion durch die turbulenten Luftbewegungen bei Gewittern beeinträchtigt.

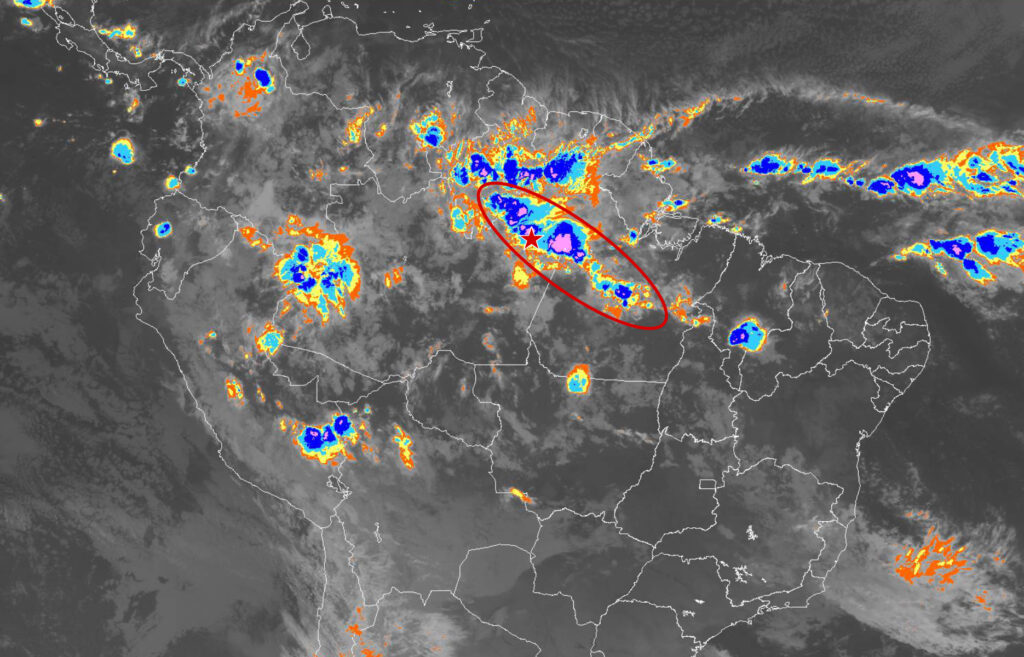

Im Amazonasgebiet treten solche Gewitter meist entlang langer Linien auf, die sich über viele hundert Kilometer erstrecken. Sie werden durch Meeresbrisen vom Atlantik ausgelöst und sind sogar aus dem Weltraum sichtbar. Diese so genannten Gewitterlinien legen häufig große Entfernungen zurück und ziehen schließlich über den ATTO-Standort hinweg.

© angepasst von den Geostationären Operationellen Umweltsatelliten (GOES-13-Satellit), die vom Zentrum für Wettervorhersage und Klimastudien (CPTEC/INPE: satelite.cptec.inpe.br/acervo/goes.formulario.logic) bereitgestellt werden

Marcos Gonçalves von der Federal University of Para und seine Kollegen haben sich nun daran gemacht, das Auftreten von Gewitterlinien zu analysieren. Sie wollten herausfinden, welche Auswirkungen sie auf den turbulenten Austausch nahe der Oberfläche haben. Das Team nutzte Satellitenbilder des zentralen Amazonasgebiets, um das Auftreten von Gewitterlinien zu ermitteln. Im Jahr 2014 zählten sie 12 und im Jahr 2015 14 Gewitterlinien.

Im nächsten Schritt untersuchten sie die Turbulenzdaten und Oberflächenparameter des ATTO-Standorts zu den Zeiten, in denen die Gewitterlinien den Satellitenbildern zufolge über den ATTO-Standort zogen. Sie stellten fest, dass Gewitterlinien viele Variablen in Oberflächennähe beeinflussen:

- Zunahme der Niederschlagsmenge, der Windgeschwindigkeit und der relativen Luftfeuchtigkeit

- Abnahme der Lufttemperatur, der kurzwelligen Strahlung, des fühlbaren und latenten Wärmeflusses

- der CO2-Fluss kehrt sein Vorzeichen um

Gewitter und Gewitterlinien wurden zwar schon früher untersucht, aber in der Regel nur im Rahmen von Fallstudien zu einem einzelnen Ereignis. Dies ist die erste Studie, die die Folgen der Anwesenheit von Gewitterlinien auf den Austausch an der Oberfläche über einen so langen Zeitraum von zwei Jahren aufzeigt. Die Ergebnisse werden dazu beitragen, Modelle der Atmosphärenchemie und -thermodynamik zu verbessern. Folglich können diese Erkenntnisse zur Verbesserung und Entwicklung besserer Vorhersagen für das Wetter und Klima in Amazonien beitragen.

Gonçalves et al. veröffentlichten die Studiie “Squall lines and turbulent exchange at the Amazon forest-atmosphere interface” in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift Meteorology and Atmospheric Physics.

Similar articles

Konvektive Stürme treten häufig in den Tropen auf und haben das Potenzial, den unteren Teil der Atmosphäre zu stören. Sie könnten sogar den Austausch von Spurengasen aus dem Kronendach in die darüber liegende Atmosphäre verbessern. Um diese Prozesse besser zu verstehen, nutzten Maurício Oliveira und Co-Autoren die Infrastruktur der ATTO, um die Winde dieser Stürme während der Nacht zu untersuchen. Die Ergebnisse veröffentlichten sie in einem neuen Artikel in der Open-Access-Zeitschrift Atmospheric Chemistry and Physics.

Der Amazonas-Regenwald steht in Wechselwirkung mit der Atmosphäre, indem er viele Stoffe austauscht. Viele davon, wie z. B. Kohlendioxid, Methan, Ozon und organische Verbindungen, werden von der Vegetation produziert. Sie haben einen großen Einfluss auf das regionale und globale Klima. Bis jetzt basieren die Schätzungen ihrer Emissions- und Absorptionsraten auf klassischen Theorien. Diese wurden jedoch über eine relativ kurze Vegetation entwickelt und gelten für die sogenannte "träge Unterschicht".

Luciane Reis und ihre Kolleg*innen haben nun eine neue Studie am ATTO-Standort durchgeführt, die zeigt, dass auch Böenfronten große Sprünge in der Kohlendioxid-Konzentration verursachen können. Aber was sind die Quellen dieser kohlendioxidreichen Luft?

Direkte Messungen von OH-Radikalen sind selten und schwer zu erreichen. Da sie jedoch mit BVOCs reagieren, haben Ringsdorf et al. sie aus Isoprenmessungen bei ATTO abgeleitet. Dazu verwendeten sie eine Technik namens „Dynamical Time Warping“ aus dem Bereich der Spracherkennung. Akima Ringsdorf et al. veröffentlichten die Studie „Inferring the diurnal variability of OH radical concentrations over the Amazon from BVOC measurements“ Open Access in Nature Scientific Reports.

In einer neuen Studie analysierten Anne Mendonça, Cléo Quaresma, Daniel Marra und ihre Co-Autoren im Rahmen des ATTO-INVENTA-Projekts verschiedene Turbulenzregime am Standort ZF2. Sie untersuchten auch, wie Turbulenzen mit dem Auftreten von Fallwinden und extremen Windböen zusammenhängen, die zum Absterben von Bäumen führen können.

In einer neuen Studie stellen Luca Mortarini und seine Kollegen einen neuartigen Ansatz zur Untersuchung der rauen Unterschicht vor, der ein kospektrales Budgetmodell verwendet. Die Originalität des Modells liegt darin, dass es die Mischungsschicht-Analogie zur Parametrisierung der Turbulenzstatistiken nicht berücksichtigt. Darüber hinaus werden sie mit den verschiedenen Skalen des Windgeschwindigkeitsspektrums in Beziehung gesetzt, ohne dass Annahmen über die Eigenschaften der Strömung getroffen werden.

Eiky Moraes, Cléo Dias-Júnior und ihre Kollegen wollten herausfinden, ob die lokale Topografie an ATTO die atmosphärischen Bewegungen beeinflusst. Insbesondere interessierten sie sich für die Auswirkungen der Topografie auf die Bildung von Schwerewellen. Der Vergleich von zwei Simulationen, eine mit und eine ohne Topografie, ergab einige wichtige Unterschiede in der Dynamik und Chemie der Atmosphäre.

Nur wenn sich die Luft im Inneren der Baumkronen mit der Luft darüber vermischt, kann ein Austausch stattfinden. Die physikalische Bewegung der Luft, ihre Turbulenz, bestimmt, wie gut sich diese beiden Luftschichten, die im Inneren des Kronendachs und die darüber, vermischen. Daniela Cava, Luca Mortarini, Cleo Quaresma und ihre Kollegen wollten mit zwei neuen Studien, die sie an ATTO durchgeführt haben, einige dieser Fragen beantworten. Sie wollten die verschiedenen Regime der atmosphärischen Turbulenz oder Stabilität definieren (Teil 1) und die räumlichen und zeitlichen Skalen der turbulenten Strukturen beschreiben (Teil 2).

Polari Corrêa und seine Co-Autoren analysierten die atmosphärische Dynamik in und über der Baumkrone während einer bestimmten Nacht an ATTO. Diese Bedingungen änderten sich im Laufe der Nacht. Auf die Turbulenzen folgten die Bildung einer Gravitationswelle und eines Tiefdruckgebiets. Dieser wurde wahrscheinlich durch die Brise vom Fluss Uatumã und das hügelige Gelände verursacht. Die Studie verdeutlicht die komplexen Dynamiken und Mechanismen in der Atmosphäre über einem dichten Wald.

Chamecki und seine Koautoren analysierten, ob die sanfte Topographie unterhalb des Amazonas-Regenwaldes die atmosphärischen Turbulenzen beeinflusst. Ihre Ergebnisse veröffentlichten sie Open Access im Journal of the Atmospheric Science.

Konvektive Stürme treten häufig in den Tropen auf und haben das Potenzial, den unteren Teil der Atmosphäre zu stören. Sie könnten sogar den Austausch von Spurengasen aus dem Kronendach in die darüber liegende Atmosphäre verbessern. Um diese Prozesse besser zu verstehen, nutzten Maurício Oliveira und Co-Autoren die Infrastruktur der ATTO, um die Winde dieser Stürme während der Nacht zu untersuchen. Die Ergebnisse veröffentlichten sie in einem neuen Artikel in der Open-Access-Zeitschrift Atmospheric Chemistry and Physics.

Der Amazonas-Regenwald steht in Wechselwirkung mit der Atmosphäre, indem er viele Stoffe austauscht. Viele davon, wie z. B. Kohlendioxid, Methan, Ozon und organische Verbindungen, werden von der Vegetation produziert. Sie haben einen großen Einfluss auf das regionale und globale Klima. Bis jetzt basieren die Schätzungen ihrer Emissions- und Absorptionsraten auf klassischen Theorien. Diese wurden jedoch über eine relativ kurze Vegetation entwickelt und gelten für die sogenannte "träge Unterschicht".

Luciane Reis und ihre Kolleg*innen haben nun eine neue Studie am ATTO-Standort durchgeführt, die zeigt, dass auch Böenfronten große Sprünge in der Kohlendioxid-Konzentration verursachen können. Aber was sind die Quellen dieser kohlendioxidreichen Luft?

Direkte Messungen von OH-Radikalen sind selten und schwer zu erreichen. Da sie jedoch mit BVOCs reagieren, haben Ringsdorf et al. sie aus Isoprenmessungen bei ATTO abgeleitet. Dazu verwendeten sie eine Technik namens „Dynamical Time Warping“ aus dem Bereich der Spracherkennung. Akima Ringsdorf et al. veröffentlichten die Studie „Inferring the diurnal variability of OH radical concentrations over the Amazon from BVOC measurements“ Open Access in Nature Scientific Reports.

In einer neuen Studie analysierten Anne Mendonça, Cléo Quaresma, Daniel Marra und ihre Co-Autoren im Rahmen des ATTO-INVENTA-Projekts verschiedene Turbulenzregime am Standort ZF2. Sie untersuchten auch, wie Turbulenzen mit dem Auftreten von Fallwinden und extremen Windböen zusammenhängen, die zum Absterben von Bäumen führen können.

In einer neuen Studie stellen Luca Mortarini und seine Kollegen einen neuartigen Ansatz zur Untersuchung der rauen Unterschicht vor, der ein kospektrales Budgetmodell verwendet. Die Originalität des Modells liegt darin, dass es die Mischungsschicht-Analogie zur Parametrisierung der Turbulenzstatistiken nicht berücksichtigt. Darüber hinaus werden sie mit den verschiedenen Skalen des Windgeschwindigkeitsspektrums in Beziehung gesetzt, ohne dass Annahmen über die Eigenschaften der Strömung getroffen werden.

Eiky Moraes, Cléo Dias-Júnior und ihre Kollegen wollten herausfinden, ob die lokale Topografie an ATTO die atmosphärischen Bewegungen beeinflusst. Insbesondere interessierten sie sich für die Auswirkungen der Topografie auf die Bildung von Schwerewellen. Der Vergleich von zwei Simulationen, eine mit und eine ohne Topografie, ergab einige wichtige Unterschiede in der Dynamik und Chemie der Atmosphäre.

Nur wenn sich die Luft im Inneren der Baumkronen mit der Luft darüber vermischt, kann ein Austausch stattfinden. Die physikalische Bewegung der Luft, ihre Turbulenz, bestimmt, wie gut sich diese beiden Luftschichten, die im Inneren des Kronendachs und die darüber, vermischen. Daniela Cava, Luca Mortarini, Cleo Quaresma und ihre Kollegen wollten mit zwei neuen Studien, die sie an ATTO durchgeführt haben, einige dieser Fragen beantworten. Sie wollten die verschiedenen Regime der atmosphärischen Turbulenz oder Stabilität definieren (Teil 1) und die räumlichen und zeitlichen Skalen der turbulenten Strukturen beschreiben (Teil 2).

Polari Corrêa und seine Co-Autoren analysierten die atmosphärische Dynamik in und über der Baumkrone während einer bestimmten Nacht an ATTO. Diese Bedingungen änderten sich im Laufe der Nacht. Auf die Turbulenzen folgten die Bildung einer Gravitationswelle und eines Tiefdruckgebiets. Dieser wurde wahrscheinlich durch die Brise vom Fluss Uatumã und das hügelige Gelände verursacht. Die Studie verdeutlicht die komplexen Dynamiken und Mechanismen in der Atmosphäre über einem dichten Wald.

Chamecki und seine Koautoren analysierten, ob die sanfte Topographie unterhalb des Amazonas-Regenwaldes die atmosphärischen Turbulenzen beeinflusst. Ihre Ergebnisse veröffentlichten sie Open Access im Journal of the Atmospheric Science.

Konvektive Stürme treten häufig in den Tropen auf und haben das Potenzial, den unteren Teil der Atmosphäre zu stören. Sie könnten sogar den Austausch von Spurengasen aus dem Kronendach in die darüber liegende Atmosphäre verbessern. Um diese Prozesse besser zu verstehen, nutzten Maurício Oliveira und Co-Autoren die Infrastruktur der ATTO, um die Winde dieser Stürme während der Nacht zu untersuchen. Die Ergebnisse veröffentlichten sie in einem neuen Artikel in der Open-Access-Zeitschrift Atmospheric Chemistry and Physics.

Der Amazonas-Regenwald steht in Wechselwirkung mit der Atmosphäre, indem er viele Stoffe austauscht. Viele davon, wie z. B. Kohlendioxid, Methan, Ozon und organische Verbindungen, werden von der Vegetation produziert. Sie haben einen großen Einfluss auf das regionale und globale Klima. Bis jetzt basieren die Schätzungen ihrer Emissions- und Absorptionsraten auf klassischen Theorien. Diese wurden jedoch über eine relativ kurze Vegetation entwickelt und gelten für die sogenannte "träge Unterschicht".